为什么“养老院哪家好”搜索量暴涨?

过去三年,百度指数显示“养老院哪家好”年均增长超过120%。背后的原因有三:

- 人口结构变化:60岁以上人口突破2.8亿,家庭照护缺口扩大。

- 消费观念升级:70后、80后更愿意为父母购买专业服务,而非“在家凑合”。

- 疫情催化:居家照护压力骤增,机构的专业防疫能力成为加分项。

判断“靠谱”的五个硬指标

1. 资质与备案

先查《养老机构设立许可证》与民政备案回执,缺一不可。登录“全国养老机构信息查询平台”,输入机构名称即可验证真伪。

2. 医护配比

问三个数字:

医生:≥1名/100床

护士:≥1名/50床

护理员:≥1名/4失能老人

低于此标准,再便宜也要谨慎。

3. 隐形收费

合同里最容易漏掉的三类费用:

• 耗材费:纸尿裤、护理垫按片计价还是包月?

• 急救押金:突发疾病时是否先扣押金再通知家属?

• 节日加餐费:春节、中秋是否强制收取人均200元“团圆餐”?

实地暗访:十分钟就能看出的细节

气味测试

进门先深呼吸:若有尿骚味混合消毒水,说明清洁流程不到位。优质机构应只有淡淡柠檬香或无味。

老人表情

观察公共活动区:

• 眼神:呆滞还是带笑意?

• 指甲:过长且有污垢,暗示基础护理敷衍。

• 衣物:领口污渍、裤脚不对称,可能三天未更换。

应急演练

直接问前台:“如果老人噎食,多久能到急救室?”

标准答案:护理员30秒内抵达,医生3分钟内到场。若支支吾吾,直接淘汰。

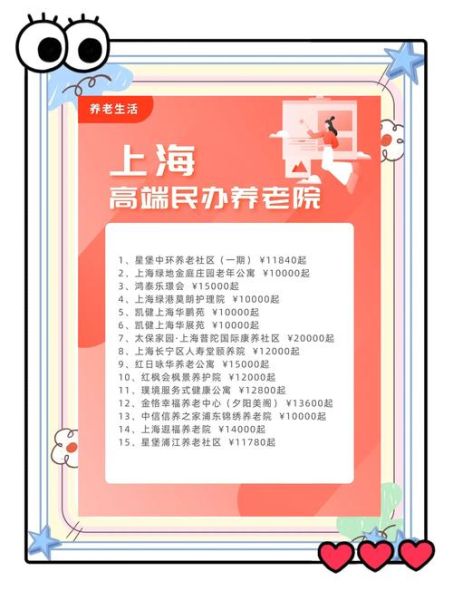

价格迷局:为什么同城差价可达3倍?

以北京为例,月费从4000元到15000元不等,差异来自:

- 地段溢价:五环外新建机构比二环内老楼便宜40%,但子女探视时间成本翻倍。

- 房型套路:朝南单间比北向双人间贵25%,而老人实际每天清醒时间不足8小时。

- 护理分级陷阱:部分机构故意将轻度失能评为“中度”,月增费1500元。

破解方法:要求出具第三方评估报告(如MMSE量表),拒绝机构自评。

合同避坑指南:三行字可能让你损失5万元

“退住条款”

警惕这句话:“入住未满15天退住,扣除一个月费用作为资源占用补偿。”

合法做法:按实际入住天数结算,最多扣10%违约金。

“免责条款”

若出现“因老人自身原因导致摔伤,机构概不负责”,属于无效条款。根据《民法典》第1198条,机构必须尽到安全保障义务。

“费用调整权”

部分合同暗藏“每年可单方面涨价15%”。务必加手写补充:“调价需提前3个月书面通知,且涨幅不超过当地CPI+3%。”

如何验证“口碑”?

查投诉记录

登录黑猫投诉、12345政务平台,搜索机构名称+“虐待”“退费”等关键词。若近一年投诉超过5起且未解决,直接拉黑。

暗访家属群

加入该机构的家属微信群,观察三点:

• 凌晨时段是否有家属发消息无人回应?

• 是否频繁出现“护工请假,临时换人”?

• 群内是否禁止讨论负面事件?

第三方测评

参考《中国养老机构服务质量评价报告》(中国社会出版社),每年更新TOP100名单,剔除商业合作嫌疑。

未来三年竞争焦点:谁能解决“医养脱节”?

目前90%的机构采用“外包医疗”模式,弊端明显:

- 老人突发心梗,需等120到场,错过黄金4分钟。

- 康复训练由护工代做,导致关节二次损伤。

领先者已开始布局:

内设护理院:如泰康之家,配备CT、血透机,实现医保直接结算。

智慧监测:万科随园采用毫米波雷达,夜间离床超过5分钟自动报警。

家属透明化:远洋椿萱茂开放“云监控”,家属可实时查看父母活动轨迹。

最后一步:用“试住”替代“考察”

再完美的宣传不如三天试住。重点关注:

• 餐食:是否根据咀嚼能力调整软硬度?

• 睡眠:夜间查房是否开刺眼手电筒?

• 尊严:洗澡时是否用浴帘遮挡,而非多人“流水线”操作?

试住结束当天,观察老人是否主动与护工告别——肢体语言比任何评分表更真实。

评论列表