2014外贸行业到底发生了什么?

2014年被很多老外贸人称为“分水岭”。那一年,**全球贸易增速仅2.8%**,创下2009年以来新低;中国出口增速也从两位数骤降到6.1%。**汇率波动、劳动力成本上升、欧美再工业化**三大因素叠加,传统外贸模式第一次真正感到“寒意”。

订单去哪儿了?——需求端三大变化

- **碎片化**:大客户长单变短单,小B买家崛起,单笔金额从过去的10万美元降到1万美元以下。

- **个性化**:欧美消费者开始追求“小批量+快时尚”,Zara、H&M把交货周期压到两周,倒逼中国工厂做快反。

- **线上化**:阿里巴巴国际站、环球资源、亚马逊全球开店等平台流量首次超过线下展会,**线上询盘占比突破45%**。

成本为什么突然失控?——供给端三座大山

- **人民币单边升值**:2014年人民币兑美元中间价从6.05升到6.12,直接吃掉3%利润。

- **用工荒蔓延**:东莞、宁波普工月薪突破4000元,**劳动力成本五年翻番**。

- **环保风暴**:珠三角开始征收VOCs排污费,一家中型家具厂每年多掏30万元。

外贸企业如何转型?——四条活下来的路径

路径一:从OEM到ODM,把设计变成护城河

**案例**:深圳一家做蓝牙音箱的工厂,2014年组建8人ID团队,一年推出30款私模,FOB单价从8美元涨到18美元,**毛利率提升22个百分点**。

自问自答: Q:没有设计师怎么办? A:先用“众筹+买手”模式,在Kickstarter上找爆款元素,再请自由职业工业设计师按单收费,单款设计成本控制在5000美元以内。

路径二:从B2B到B2C,直接抓住终端消费者

**操作步骤**: 1. 选品:用Google Trends找搜索增速>50%的蓝海词,如“fidget cube”。 2. 建站:Shopify+Facebook广告,首月测试预算1000美元。 3. 物流:美西仓+中邮小包组合,把妥投时间压到7天。

自问自答: Q:不会运营独立站怎么办? A:先开Amazon店铺练手,熟悉CPC广告逻辑后再迁移到独立站,**Amazon账号本身就是最好的市场调研工具**。

路径三:从线下到线上,展会+B2B双轮驱动

**组合拳打法**: - 春交会拿名片,秋交会前用阿里国际站RFQ报价,**把线下客户转化为线上成交**,平均订单周期缩短40%。 - 用海关数据反向开发:输入同行HS code,抓取2014年新增买家名单,精准度比盲发开发信高3倍。

路径四:从单一市场到多元市场,对冲汇率风险

**区域选择逻辑**: - **东盟**:RCEP谈判进入实质阶段,关税减让清单提前布局,2014年对越南出口增速达28%。 - **拉美**:巴西世界杯带动消费电子需求,用香港离岸公司+美元结算,**规避雷亚尔贬值风险**。

2014年的教训:现金流比利润更重要

那年宁波某服装厂接到H&M 200万美元大单,盲目备料300吨面料,结果客户因销售不及预期砍单50%,**库存直接拖垮资金链**。 自问自答: Q:如何防止被库存压死? A:采用“**30%定金+滚动补货**”模式,把大订单拆成3次小批量出货,每次出货前确认下一批数量。

给2024的启示:穿越周期的三件武器

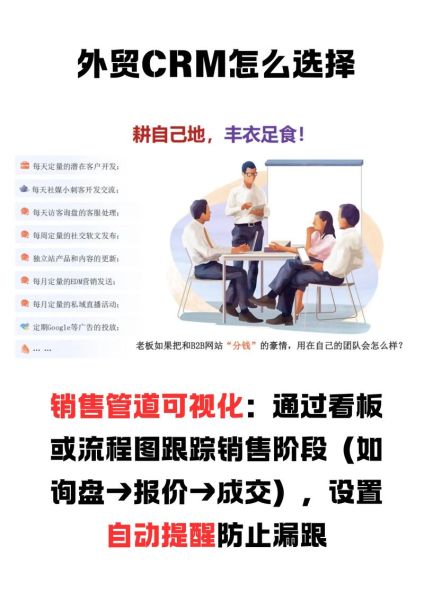

回看2014,真正活下来的企业都握住了这三张底牌: 1. 数字化客户资产:把阿里询盘、展会名片全部导入CRM,2014年沉淀的5万条数据,到2023年仍在贡献30%复购。 2. 柔性供应链:绍兴一家纺织厂改造10台数码印花机,实现100米起订,2014年小单占比从5%飙到60%。 3. 离岸金融架构:香港公司+跨境人民币结算,2014年帮一家灯具厂省下17万美元汇兑损失。

十年后再看,2014不是寒冬,而是**传统外贸向新外贸进化的成人礼**。那些当年咬牙转型的老板,如今要么成了亚马逊亿级卖家,要么把ODM品牌卖进了欧美商超。周期永远存在,区别在于你手里拿的是棉袄还是泳衣。

评论列表