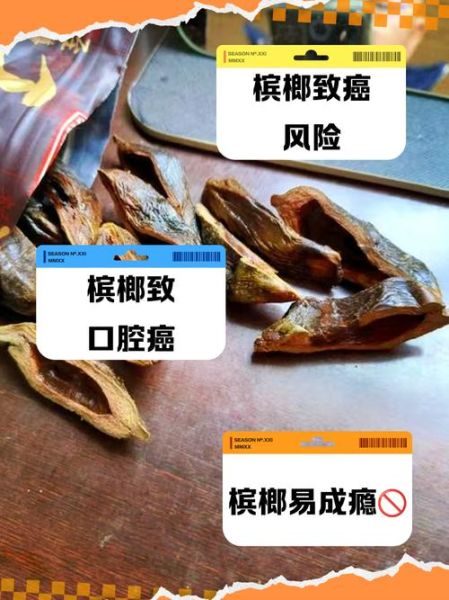

槟榔致癌是真的吗?

世界卫生组织国际癌症研究机构早已把槟榔果列为1类致癌物,长期咀嚼会显著提高口腔癌、食管癌风险。

槟榔致癌的医学证据到底有哪些?

槟榔中的槟榔碱、槟榔次碱会在口腔内代谢成亚硝胺类化合物,直接破坏DNA。 **临床数据**显示: - 湖南湘雅医院口腔颌面外科统计,近十年接诊的口腔癌患者中,**90%以上有嚼槟榔史** - 台湾“卫生福利部”发布的《口腔癌登记年报》指出,**每日嚼槟榔者患癌概率为不嚼者的28倍** - 槟榔与烟草、酒精协同作用时,致癌风险**呈指数级上升**

槟榔行业为何仍高速增长?

尽管健康风险明确,但**成瘾性+社交属性**让槟榔成为千亿级市场。 **产业规模** - 2023年行业产值突破**1400亿元**,湖南、海南两省贡献超70% - 头部品牌“口味王”年销售额**超200亿元**,毛利率高达**60%** **政策灰色地带** - 国家市场监管总局2020年修订的《食品生产许可分类目录》**删除“食用槟榔”类别**,但未全面禁止 - 部分省份(如广州、厦门)通过地方性法规**禁止户外广告**,线上销售仍活跃

槟榔企业如何“洗白”?

面对舆论压力,行业采取**三大策略**转移焦点: 1. **包装升级**:推出“枸杞槟榔”“咖啡槟榔”等概念,弱化致癌联想 2. **渠道下沉**:主攻三四线城市及乡镇,利用**小卖部、网吧**等隐蔽场景 3. **公益营销**:冠名乡村体育赛事,塑造“助农”形象(实际海南槟榔农户**收购价仅占终端售价5%**)

消费者为何明知有害仍难戒断?

槟榔的成瘾机制类似尼古丁: - **槟榔碱刺激中枢神经**,释放多巴胺产生短暂愉悦感 - **口腔黏膜纤维化**导致患者必须加大咀嚼量才能缓解不适,形成恶性循环 **真实案例**: “32岁的货车司机李某,因长期嚼槟榔患上**口腔黏膜下纤维化**,张口不足两指宽,却仍每天花费50元购买槟榔,称‘不嚼就心慌’。”

槟榔行业未来还能走多远?

政策与市场的博弈将决定命运: **短期(1-3年)** - 国家卫健委拟将槟榔列入**“药食同源”负面清单**,全面禁止作为食品销售 - 头部企业加速转型,如“口味王”投资**30亿元布局槟榔口香糖**等替代品 **中期(3-5年)** - 若参照烟草专卖模式,可能实施**高税率+专卖许可证**制度,行业集中度提升 - 海外市场(东南亚、非洲)成为新增长点,但需应对**伊斯兰国家宗教禁令** **长期(5年以上)** - 基因编辑技术或培育**低槟榔碱品种**,但需通过**FDA或EFSA**安全性认证 - 公众健康意识提升后,行业或萎缩至**小众嗜好品**规模(类似雪茄)

普通人如何降低槟榔危害?

若暂时无法戒断,可采取**过渡方案**: - **选择无添加槟榔**(减少石灰、麻黄等辅料刺激) - **控制每日摄入量**(从10颗降至2颗,逐步递减) - **定期口腔筛查**:每半年做一次**甲苯胺蓝染色检查**,早期发现白斑病变 - **替代疗法**:咀嚼**无糖薄荷口香糖+尼古丁贴片**,缓解戒断焦虑

投资者该如何看待槟榔赛道?

**风险提示**: - **政策黑天鹅**:2024年若出台全国禁令,中小厂商将**瞬间出清** - **ESG评级压力**:国际资本已把槟榔企业列入**“罪恶股票”**名单,融资难度加大 **机会窗口**: - **成瘾性替代品**:如槟榔口味的**尼古丁含片**,市场空间或达**百亿元级** - **医疗戒断服务**:参照美沙酮模式,开设**槟榔依赖康复门诊**(湖南已有试点)

评论列表