土地整理到底是什么?

土地整理不是简单的“挖土填坑”,而是通过工程、生物、经济等手段,对田、水、路、林、村进行综合整治,最终达到耕地增加、生态改善、价值提升的多重目标。它既可以是政府主导的公益性项目,也可以是企业参与的市场化行为。

(图片来源网络,侵删)

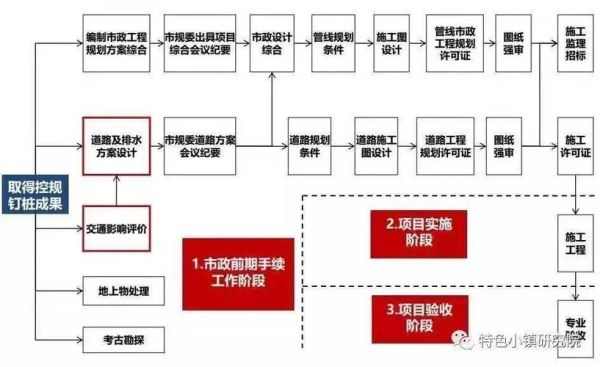

土地整理项目流程拆解

1. 前期准备:别让“可研”流于形式

- 资源调查:地形、土壤、水文、权属、基础设施现状必须一一摸清,数据越细,后期变更越少。

- 可行性研究:不是“为了立项而立项”,而是测算新增耕地率、投资回报率、生态效益,用数字说话。

- 权属确认:提前锁定集体土地所有权、农户承包经营权,避免施工时“钉子户”挡路。

2. 规划设计:把“图纸”变成“现金流”

- 耕地质量等别提升:通过客土改良、田块归并,把10等地变成7等地,指标交易价立刻翻倍。

- 生态廊道预留:在田埂、沟渠两侧布设植被缓冲带,既满足环保督查,又能在碳汇市场卖个好价。

- 产业植入:同步规划高效农业、光伏大棚、研学基地,让土地在整理后就能产生租金或分红。

3. 施工管理:把“变更签证”压到最低

- 分标段招标:土方、水利、道路、绿化分别招标,防止一家独大导致偷工减料。

- 数字化监理:无人机航测+RTK放样,实时比对设计图纸,误差超过5厘米立即整改。

- 农民参与:雇佣本地机械队和劳动力,既减少阻工,又把部分利润留在当地。

4. 验收与报备:指标入库才算“落袋为安”

- 三级验收:县级初验、市级复验、省级终验,每级都要核对新增耕地数量和质量。

- 报备入库:通过自然资源部耕地占补平衡动态监管系统,拿到“新增耕地指标合格证”,才能上市交易。

- 后期管护:签订5年管护协议,防止“今年验收、明年抛荒”被审计追责。

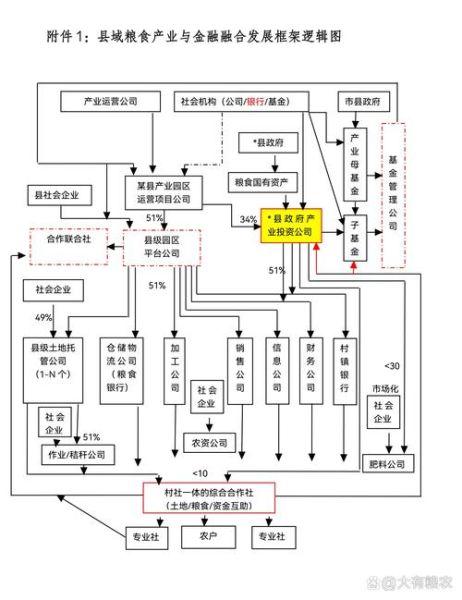

土地整理的五种主流盈利模式

模式一:指标交易——最快速的变现路径

政府或企业将整理出的新增耕地指标在省域或跨省交易平台挂牌,价格从每亩几万元到十几万元不等。核心在于提前锁定指标需求方,避免“有价无市”。

模式二:土地流转——从“一次性买卖”到“持续收租”

整理后的集中连片耕地,可整体出租给种粮大户、农业企业,租金普遍比整理前提高30%—50%。附加服务(烘干、仓储、金融)还能再赚一道钱。

模式三:增减挂钩——把“农村建设用地”搬到城里卖

将散乱村庄复垦为耕地,腾出的建设用地指标用于城镇商住开发。核心公式:复垦成本每亩20万元,城镇招拍挂每亩200万元,中间差价就是利润。

模式四:产业导入——做“土地+”的文章

在整理后的土地上植入光伏农业、研学营地、乡村民宿,通过运营分成或物业销售获利。此模式周期长,但抗政策风险能力强。

模式五:EPC+O——把施工利润延伸到运营利润

企业以EPC总承包拿下项目,再与政府签订5—8年运营协议,从“赚工程款”升级为“赚运营费”,同时锁定长期现金流。

(图片来源网络,侵删)

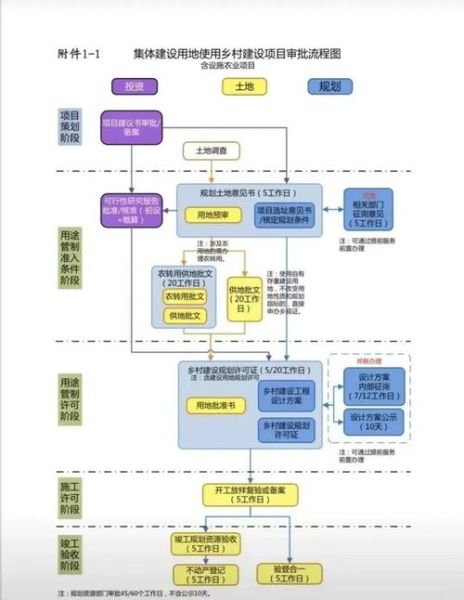

最容易踩的四个坑

坑一:地类认定错误

把林地、坑塘水面误判为耕地后备资源,结果立项后无法通过复核,前期投入打水漂。解决之道:用最新国土三调数据叠加生态红线,提前排除敏感地类。

坑二:投资强度失控

客土运输距离过远、石方爆破量过大,导致亩均成本突破预算30%以上。解决之道:在可研阶段就做“土方平衡计算”,尽量就地取材。

坑三:农民阻工

青苗补偿标准不透明,施工时村民集体拦路。解决之道:召开村民代表大会,把补偿方案、后期分红写进协议并公证。

坑四:指标无法交易

地方财政紧张,拖欠指标回购款。解决之道:选择与省级平台合作,或与房企签订“带指标出让”的勾地协议。

未来三年的机会窗口

- 耕地保护党政同责:省级政府考核压力加大,指标需求持续旺盛。

- 全域土地综合整治试点扩容:自然资源部已批复446个试点,单个项目可达数十万亩。

- 碳汇市场开放:整理后的林地、湿地可开发CCER项目,每亩额外增收500—1000元。

- REITs扩围:具备稳定现金流的土地整理项目有望打包上市,提前退出。

给从业者的三点建议

- 提前锁定需求:在项目立项前,就与指标购买方或产业运营商签订意向协议。

- 轻资产切入:先做规划设计、指标撮合等前端服务,降低资金压力。

- 政策跟踪:每周关注自然资源部、财政部官网,第一时间捕捉增减挂钩、耕地占补平衡的新规。

(图片来源网络,侵删)

评论列表