一、为什么现在必须谈煤矿行业的未来?

全球能源结构正在加速调整,碳达峰、碳中和目标像倒计时一样压在头顶。煤炭在一次能源中的占比已从十年前的七成降到去年的五成六,但绝对消费量依旧高位徘徊。对于从业者而言,问题不再是“要不要变”,而是“怎么变得快且稳”。

二、未来十年煤矿行业的五大确定性趋势

1. 需求峰值临近,区域分化加剧

东部沿海电厂日耗已出现季节性回落,而中西部化工园区用煤量却持续增长。“北煤南运、西煤东调”格局正在被“就地转化、就近消纳”部分替代。企业需要重新评估物流半径与坑口价格优势。

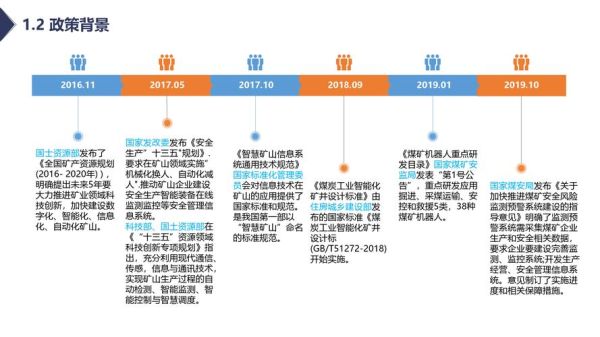

2. 智能化从示范走向标配

国家能源局提出到2026年大型煤矿要基本实现智能化,这意味着:

• 采掘工作面人数减少三至五成;

• 设备开机率提升十个百分点以上;

• 吨煤完全成本下降二十到三十元。

不跟进智能化改造,就等于把市场份额拱手让人。

3. 碳成本显性化

全国碳市场扩容方案已把自备电厂纳入其中,下一步就是煤炭开采环节。每一吨煤将额外背负十到三十元的碳排放成本,低热值、高灰分煤种会最先被淘汰。

4. 资本偏好绿色溢价

银行对高碳项目的授信额度逐年收紧,绿色债券利率比同期普通债券低五十到一百个基点。拿到低成本资金的前提,是拿出可验证的减排数据。

5. 人才结构“哑铃化”

现场操作岗位缩减,远程集控、算法工程师需求激增。“黑领”变“蓝领”再变“白领”的窗口期只剩五年。

三、煤矿智能化转型的落地路径

第一步:顶层规划——先算ROI再谈情怀

自问:智能化到底替我省什么?

自答:人工成本、停产损失、安全罚款是三大可量化收益。以年产三百万吨的井工矿为例,三年节省的现金流即可覆盖初期两亿元投入。

第二步:数据底座——把“哑设备”变“话痨”

• 在采煤机、液压支架加装三千个以上传感节点;

• 建立统一时序数据库,采样频率从分钟级提升到秒级;

• 边缘计算盒子就地过滤噪声,回传有效数据量压缩八成。

没有实时数据,算法再先进也是纸上谈兵。

第三步:场景切入——从“有人巡视”到“无人值守”

常见误区:一上来就想“全矿无人”。正确姿势:

• 主运输皮带率先实现AI视频识别堆煤、跑偏;

• 变电所、泵房用轨道机器人替代夜班值守;

• 综采面先做到“两人巡视、五人远程干预”。

小步快跑,每半年交付一个可复制模块。

第四步:组织变革——让听得见炮声的人指挥战斗

传统科层制下,机电科、调度室、安监处各管一段。智能化要求:

• 成立“智能运营中心”,把设备、通风、地测数据打通;

• 班组长转型为“数据分析师”,KPI从“出煤量”改为“设备有效开机率”;

• 与高校共建“订单班”,两年培养一百名智能运维工程师。

技术落地,组织先行,否则系统上线就闲置。

四、容易被忽视的三大风险

1. 网络安全的“灰犀牛”

2023年某矿业集团遭勒索软件攻击,导致洗煤厂停产两天,直接损失超三千万元。OT网络必须与IT网络物理隔离,工控主机加装白名单防护。

2. 标准碎片化的“隐形墙”

不同厂家的接口协议互不兼容,后期扩容成本翻倍。对策:

• 招标文件强制要求支持OPC UA、MQTT等通用协议;

• 建立企业级数据中台,屏蔽底层差异。

3. 员工心理抗拒的“软钉子”

老工人担心“机器换人”,新工人嫌培训周期长。采用“影子跟岗”模式:智能设备先并行运行三个月,让员工看到减人不减薪,抵触情绪自然消解。

五、给决策者的三点行动清单

1. 三个月内完成智能化成熟度评估:对照《智能化煤矿验收管理办法》打分,找出差距最大的三项。

2. 设立“智能化专项基金”:从吨煤成本里预提五元,专款专用,避免与日常经营资金混用。

3. 签订“对赌协议”:与技术服务商约定,若三年内吨煤成本降幅未达百分之八,由对方承担差额部分。

六、尾声:留给行业的时间不多了

当光伏电价在沙戈荒基地降到两毛以下,当储能电池度电成本跌破五毛,煤炭的竞争对手不再是同行,而是跨界的可再生能源。智能化转型不是锦上添花,而是“活下去”的必答题。谁先完成数据闭环、谁先拿到绿色融资,谁就能在下一轮洗牌中留在牌桌上。

评论列表