2016直销行业整体表现回顾

2016年,中国直销行业在“牌照收紧、监管趋严、消费升级”三重作用力下,交出了一份稳中有升的成绩单。商务部数据显示,当年全国共发放直销牌照82张,新增企业仅7家,为历年最低;但行业整体销售额却突破2200亿元,同比增长12.3%。这一反差说明:存量竞争加剧,头部企业虹吸效应明显。

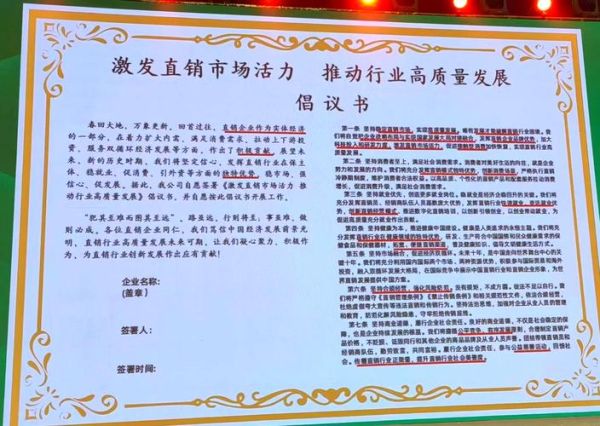

政策环境:史上最严监管带来哪些连锁反应?

牌照审批为何突然踩刹车?

2016年4月,商务部发布《直销企业信息报备公告办法》,首次将“产品退出机制”写入条款。企业一旦违规,不仅面临暂停区域经营,还可能被强制缩减产品线。这直接导致:

- 中小申牌企业主动撤回申请的比例高达41%

- 已获牌企业砍掉边缘产品,平均SKU从312个压缩至198个

监管风暴如何重塑渠道?

当年9月,工商总局开展“直销行业专项整治百日行动”,重点查处“团队计酬”“跨区域经营”。结果:

- 13家外资巨头被约谈,其中3家被暂停新网点审批

- 内资企业权健因夸大宣传被罚款200万元,成为年度最大罚单

市场格局:外资与内资的攻守转换

外资品牌为何增速放缓?

安利、康宝莱等外资龙头2016年在华增速普遍低于8%,核心原因有三:

1. 社交电商冲击:微信朋友圈代购分流25%的年轻客群

2. 产品本土化滞后:外资新品上市周期比内资长4-6个月

3. 经销商老龄化:40岁以上经销商占比超65%

内资企业如何弯道超车?

权健、无限极等内资品牌通过“中医概念+综艺冠名”组合拳,实现30%+增长:

- 权健1.8亿元冠名《你好!菜鸟》,品牌搜索指数暴涨470%

- 无限极推出“中草药+益生菌”跨界产品,复购率达68%

消费者画像:谁在买?买什么?怎么买?

主力人群是否发生变化?

2016年直销客群呈现“哑铃型”特征:

- 45-60岁女性仍是基本盘,贡献55%销售额

- 25-35岁新锐人群增速最快,年增幅42%

爆款品类有哪些共性?

年度TOP10单品中,8款具备以下标签:

- 功能细分:如“护肝片”“护眼胶囊”

- 便携包装:独立条包设计占比70%

- 价格带集中:200-400元区间接受度最高

渠道变革:线下体验店为何卷土重来?

体验店模式解决了什么痛点?

当线上流量成本飙升至150元/人,直销企业发现:

- 线下体验店获客成本仅38元/人

- 顾客进店后转化率达32%,是线上4倍

典型案例:克缇的“咖啡+美容”跨界实验

克缇在上海开设“克丽缇娜咖啡”体验店,将美容咨询融入咖啡场景:

- 单店日均客流180人,其中40%转化为会员

- 会员年均消费提升2.7倍,达6800元

技术渗透:大数据如何改造传统直销?

企业如何用数据精准打击“僵尸经销商”?

玫琳凯2016年上线“经销商健康度模型”,通过12项指标(如月活订单数、培训出勤率)实时预警:

- 模型识别出23%的低效经销商

- 针对性帮扶后,这部分人群6个月内业绩提升58%

区块链溯源能否解决信任危机?

康宝莱试点“区块链+产品溯源”系统,消费者扫码即可查看:

- 原料产地

- 质检报告

- 物流温度记录

试点产品退货率下降19%

2017前瞻:三大变量决定生死

牌照会不会进一步收紧?

商务部2016年底释放信号:“原则上不再新增直销品类”,这意味着:

- 现有82张牌照成为稀缺资源

- 并购牌照价格可能突破3亿元

社交电商是敌是友?

当拼多多用“拼团”模式击穿价格底线,直销企业面临选择:

- 对抗:如安利推出“安利云购”,严禁经销商在第三方平台销售

- 融合:如三生将“有享云商”升级为社交电商,3个月招募50万轻创客

跨境电商税改如何影响进口直销品?

2016年4月跨境电商税改后,进口保健品税负增加11.9%,导致:

- 外资品牌终端涨价8-15%

- 内资同类产品的替代率从22%飙升至41%

评论列表