未来交通行业前景如何?一句话概括:以数字化、智能化、低碳化为核心,交通产业正迎来十年黄金增长期。

一、政策东风:国家战略如何为交通“铺路”?

交通强国、新基建、“双碳”目标三大政策叠加,直接撬动十万亿级市场。

- 《交通强国建设纲要》提出到2035年基本建成交通强国,智能高铁、智慧高速、无人港口成为标配。

- “十四五”新基建规划明确5G、北斗、车路协同等基础设施投资,2025年前将新建智慧高速超2万公里。

- 碳达峰行动方案要求2030年营运交通工具单位周转量碳排放较2020年下降左右,倒逼新能源车、氢能重卡快速渗透。

自问自答:政策红利到底有多大?

答:仅2023年中央财政就安排交通运输领域资金超5400亿元,带动社会资本预计超3倍杠杆。

二、技术裂变:哪些黑科技正在重塑出行?

1. 车路协同:让道路“长眼睛”

通过5G+V2X,红绿灯能提前“告诉”车辆最佳通行速度,北京亦庄实测让拥堵下降30%。

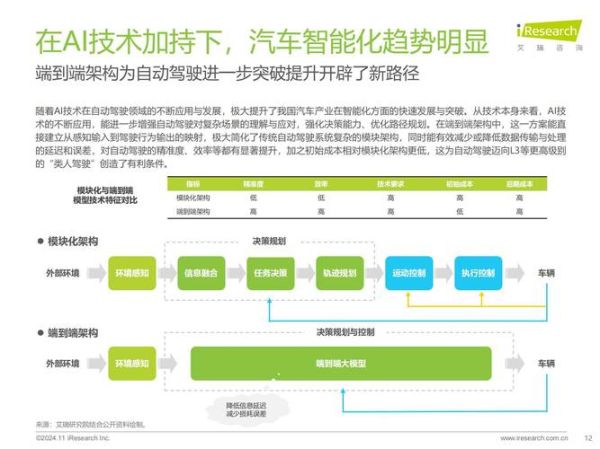

2. 自动驾驶:从L2+到L4的跳跃

Robotaxi已在广州、深圳等地常态化运营,预计2026年L4级无人重卡将跑通京沪干线,单公里成本比人工低40%。

3. 超级高铁:时速1000公里的“近地飞行”

中国首条高温超导磁浮工程化试验线在成都启用,真空管道+磁悬浮技术让北京到上海缩短至1.5小时。

三、产业图谱:哪些赛道最先爆发?

| 细分赛道 | 2023市场规模 | 2027预测CAGR | 核心玩家 |

|---|---|---|---|

| 智能车载OS | 280亿元 | 35% | 华为、斑马智行 |

| 车规级激光雷达 | 45亿元 | 50% | 禾赛、速腾聚创 |

| 智慧高速解决方案 | 1200亿元 | 28% | 千方科技、阿里云 |

| 氢燃料电池系统 | 90亿元 | 60% | 亿华通、重塑科技 |

自问自答:普通人如何抓住这波红利?

答:可关注车规级芯片、高精地图、换电站运营三大高壁垒环节,资本与政策双重加持下,头部企业估值仍有3-5倍空间。

四、商业模式:从“卖硬件”到“卖服务”的蝶变

传统交通靠修路、卖车赚一次性利润,未来则靠数据运营、运力订阅、碳交易持续变现。

- 数据即资产:高德日均处理轨迹数据超100TB,通过拥堵预测API向物流、保险企业收费,单条调用0.01元,年营收已破10亿元。

- MaaS(出行即服务):广州“羊城通”App整合地铁、公交、共享单车,用户购买月票后平台按实际使用量与运营商分成,2023年GMV达26亿元。

- 碳普惠交易:深圳试点“低碳星球”,市民乘地铁可获碳积分,1吨碳配额最高卖60元,个人用户已兑换超500万元商品。

五、挑战与对策:繁荣背后的三大隐忧

1. 数据安全:如何防止“车轮上的隐私泄露”?

工信部已出台《车联网网络安全标准体系建设指南》,要求2025年前所有车载终端通过国密算法认证,违规企业最高罚年营收5%。

2. 标准碎片化:各省接口不统一怎么办?

交通运输部牵头成立智慧公路产业联盟,统一RSU通信协议、高精地图坐标系,预计2024年完成全国互通。

3. 人才缺口:百万级岗位谁来填?

教育部新增“智能交通技术”高职专业,华为、百度与高校共建产业学院,2025年前将输送30万复合型人才。

六、区域竞速:谁在领跑下一程?

长三角:上海洋山港四期成为全球最大无人码头,AGV集群调度算法让单箱能耗下降20%。

珠三角:深圳坪山打造全域无人公交网络,2024年将投放1000辆L4级巴士,票价仅为传统公交的70%。

成渝双城:重庆两江新区测试“5G+北斗”隧道定位系统,定位误差从米级缩至厘米级,重卡编队效率提升15%。

七、用户视角:未来十年出行会变成什么样?

早上7点,你对着手机说“去公司”,共享无人车已在楼下等候;途中车辆自动汇入智慧高速潮汐车道,全程无感支付;下午出差,超级高铁30分钟直达邻省,碳积分实时到账……这一切不是科幻,而是2028年的日常。

评论列表