2014年互联网金融为何突然爆发?

2014年被业内称为“互联网金融元年”,**余额宝规模突破5000亿元**、**P2P平台数量一年增长3倍**、众筹首次写入政府工作报告,三大现象级事件集中爆发。根本原因有三:

- 移动支付渗透率从年初的18%跃升至年末的45%,**用户习惯被微信红包彻底教育**;

- 银行活期利率0.35%与“宝宝类”产品6%的年化收益形成**300倍利差**;

- 监管层首次提出“包容审慎”原则,**牌照真空期让创新者敢于试错**。

监管政策如何落地?央行给出了哪些明确信号?

2014年3月,央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿,首次对第三方支付划出红线:

- 个人支付账户年累计支付不得超过20万元;

- 单个客户所有支付账户单日累计金额不超过5000元;

- **禁止支付机构为金融机构以及从事信贷、融资、理财等金融业务的其他机构开立支付账户**。

虽然最终版本在舆论压力下暂缓执行,但**“限额管理”成为后续所有监管文件的核心思路**。

P2P平台在2014年经历了怎样的生死考验?

全年问题平台数量达275家,**超过历史总和**。跑路潮背后暴露出三大命门:

- 资金池模式:90%以上平台未实现银行存管,投资人资金直接打入法人个人账户;

- 刚性兑付幻觉:平台用“本息保障”掩盖资产端风险,实际坏账率普遍超过8%;

- 信息披露黑洞:仅12%的平台披露借款人真实身份信息。

值得注意的是,**陆金所、人人贷等头部平台开始引入第三方担保公司**,试图通过风险准备金制度打破刚兑,这一模式后来被写入2015年《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。

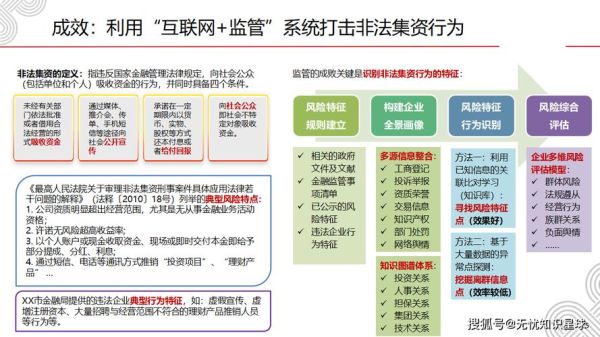

众筹模式如何突破“非法集资”红线?

2014年京东众筹、淘宝众筹相继上线,**实物回报类众筹规模增长800%**。但股权众筹始终游走在法律边缘,直到年底证监会给出“十二条红线”:

“融资者不得公开或变相公开发行证券;投资者累计不得超过200人;平台自身不得提供担保或承诺保本保息。”

**天使汇、创投圈等平台迅速调整模式**,将大额股权拆分为“有限合伙份额”,通过线下签约规避人数限制,这种“曲线救国”方案成为行业通行做法。

传统金融机构如何反击?

银行系反击路径呈现“三管齐下”:

- 产品端:工行推出“薪金宝”、中行上线“活期宝”,**收益率普遍比余额宝高0.5个百分点**;

- 渠道端:招行手机银行用户数突破4000万,**转账免费策略直接对标支付宝**;

- 技术端:建行成立国内首家“银行系”P2P平台——**“善融商务”**,试图用国有大行信用背书抢夺市场。

但**用户留存率数据显示**,银行系宝宝类产品6个月后留存率仅41%,远低于余额宝的78%,**场景缺失成为致命短板**。

2014年的教训如何影响2015年监管走向?

央行在2014年四季度货币政策执行报告中首次提出**“互联网金融统计制度”**,要求:

- P2P平台每月上报借贷余额、逾期率、客户数量等核心指标;

- 第三方支付机构接入“非银行支付机构网络支付清算平台”(即后来的“网联”);

- 众筹平台实行**备案制管理**,需在省级金融办登记。

这些制度设计最终演变为2015年7月出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,**“穿透式监管”框架由此确立**。

评论列表