新能源材料行业到底有多大潜力?

过去十年,全球能源结构从化石燃料向可再生体系迁移,**直接拉动了新能源材料需求年均复合增长率超过18%**。根据彭博NEF最新模型,到2035年仅动力电池与光伏组件两大场景,就将消耗相当于2022年全球锂、钴、镍产量的3.8倍、2.1倍和1.7倍。换句话说,**“得材料者得天下”**已成为产业链共识。

新能源材料有哪些种类?一张图看懂分类

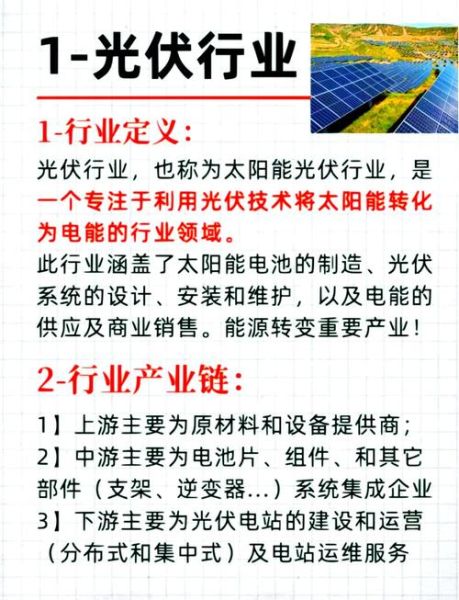

为了快速建立认知,先把主流材料按“能量转换—能量存储—能量管理”三大环节拆分:

- 能量转换端:钙钛矿吸光层、HJT硅片、TOPCon银浆、氢燃料电池质子交换膜

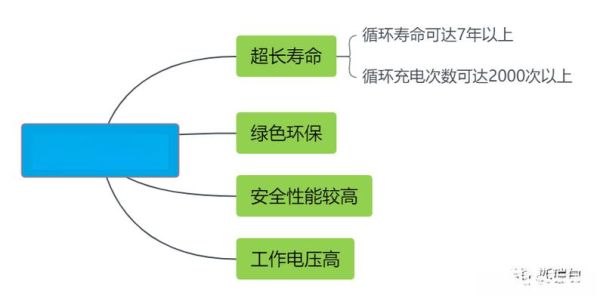

- 能量存储端:磷酸铁锂、三元高镍、钠离子硬碳负极、全固态电解质、液流电池钒电解液

- 能量管理端:SiC功率器件、高导热氮化铝基板、石墨烯散热膜

这些材料看似分散,却共同遵循“更高效率、更低成本、更可持续”三条主线。

哪些技术路线最具颠覆性?

1. 钙钛矿/硅叠层电池:效率天花板突破30%

单结钙钛矿实验室效率已逼近26%,但与硅叠层后,**理论极限可达43%**。目前极电光能、牛津光伏的试产线良率已爬升至92%,预计2026年进入10GW级量产。

2. 全固态锂金属:能量密度剑指500Wh/kg

传统液态电池能量密度逼近300Wh/kg瓶颈,而全固态方案通过**锂金属负极+硫化物电解质**组合,可一次性将Pack级能量密度提升60%以上。丰田、QuantumScape计划2027—2028年上车验证。

3. 钠离子电池:成本杀手还是过渡方案?

钠离子正极材料无需镍钴,**原料成本较LFP再降30%**。宁德时代、中科海钠已量产160Wh/kg电芯,瞄准两轮车、储能等对能量密度不敏感的场景。问题在于循环寿命能否突破6000次,否则只能做“配角”。

供应链安全:卡脖子环节在哪?

自问:为什么锂价能在一年内从4万元/吨飙至60万元?

自答:因为全球70%锂资源集中在南美“锂三角”,而**中国冶炼产能占全球60%却无定价权**。同样,质子交换膜95%依赖杜邦、戈尔,**氢燃料电池成本居高不下**。

破解路径有三条:

- 资源多元化:非洲马里、刚果钴锂项目加速,中国企业在印尼布局高冰镍—硫酸镍一体化

- 技术替代:磷酸锰铁锂、钠离子减少对镍钴依赖;国产PPS基、PI基质子膜进入装堆验证

- 回收闭环:2025年后退役电池规模将达780GWh,**镍钴回收率可达98%**,相当于再造一座“城市矿山”

资本流向:谁在悄悄布局下一风口?

2023年全球新能源材料一级市场融资总额约260亿美元,**固态电解质、硅碳负极、复合集流体**三大赛道吸金占比超45%。

| 细分赛道 | 代表企业 | 最新轮次/金额 |

|---|---|---|

| 固态电解质 | 清陶能源 | E轮/15亿元 |

| 硅碳负极 | Group14 | C轮/4亿美元 |

| 复合铜箔 | 金美新材料 | Pre-IPO/13亿元 |

值得注意的是,**传统化工巨头正在“跨界打劫”**:巴斯夫收购杉杉正极业务、万华化学切入PVDF粘结剂,利用规模优势快速摊薄成本。

政策变量:补贴退坡后靠什么?

欧盟《新电池法规》要求2027年后动力电池必须申报碳足迹,**碳排超过限值的产品将被征收惩罚性关税**。这意味着:

- 高耗能的石墨化负极产能将向绿电丰富的北欧、加拿大转移

- 国内四川、云南凭借水电优势,**有望复制“光伏+储能”的低成本模式**

美国IRA法案则对本土化率提出严苛门槛,**倒逼中国企业赴美设厂**,国轩高科、宁德时代已宣布在密歇根、肯塔基投资超50亿美元。

未来五年,企业如何卡位?

1. 技术纵深:从材料到电芯到系统的垂直整合,才能锁定超额利润。比亚迪自研刀片电池+CTC一体化,毛利率比同行高8—10个百分点。

2. 场景细分:储能、电动两轮、商用车对循环寿命、倍率性能需求差异巨大,**“一招鲜吃遍天”的时代结束**。

3. 数字孪生:利用AI模拟材料基因,可将研发周期从3年压缩至8个月。深势科技的DeePMD平台已服务宁德时代、赣锋锂业。

尾声:留给追赶者的时间窗口

新能源材料迭代速度远超传统化工,**一代技术生命周期仅5—7年**。当全固态、钙钛矿叠层进入TWh时代,今天的磷酸铁锂、PERC产能可能面临“未老先衰”。对于投资者和创业者而言,**唯一不变的是对材料极限的持续追问**。

评论列表